|

大型交通建筑耗资巨、占地广、影响大。它们的设计建造往往集这样、那样的纪念意义和庆祝内容于一身,被哄抬到设计者、建造者难于驾驭的高度,致使大型交通建筑达不到本该达到的经济效益、社会效益和环境效益。因此,给大型交通建筑以恰当合宜的文化定位,避免走入误区,显得十分必要和迫切。

误区之一,过分强调"大门"的意义。

大型交通建筑兴建在大、中城市,使所在城市与世界各地联系起来,从地域概念上去理解,它本身具有"门"的功能,这本是无可非议的。但是,假如过分强调"大门"的意义,将产生众多弊端。择其要,首先会造成国家宏观性布点失控。经济发达地区各城市争相设"门",使布点过于密集。如珠江三角洲,相距不足几十公里就设空港,空域紧张,客源分散,空港潜能得不到充分发挥,资金浪费,占用大量农田,带来许多生态问题。再则,一个城市本可以分散设站的集中在一起。如北京西客站,密集的人群除了给站房本身造就庞大复杂的流线外,浩瀚人海进站前、出站后给北京的城市交通平添多少负担。须知,超规模设站是交通建筑布点之大忌。还有,为了突出"大门"的高大和标志性,无故增大站房的体量。1974年建成的广州站,将三、四层办公用房依附在主立面上,外部形态不能确切地反映站房内旅客用大厅的空间。这是不可取的。

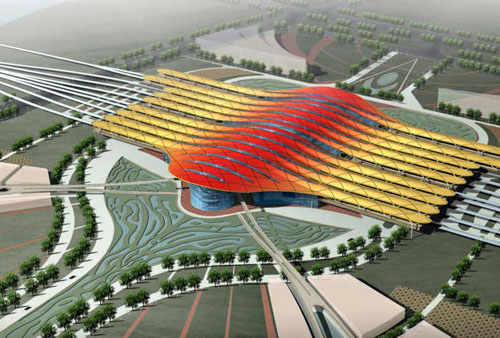

过分强调"大门"的意义(图片来源:百度)

误区之二,片面强调"窗口"的意义。

大型交通建筑展示了所在城市的经济实力、现代化程度和精神文明建设状况,被人们称作城市的"窗口"。这本来也是无可非议的。但是,假如片面强调"窗口"的意义,则将导致"窗口"意义的异化,甚至异化到了反面。自上海新客站采用高架候车模式后,相继天津新客站、沈阳新北站也采用此模式建成通车。舆论的误导,使人们以为高架候车模式是大型客站现代化的标志,现代化的"窗口"必须藉此建设。尔后,各地纷纷效仿,渐成时尚。位于闹市区的大型客站,用地十分紧张,采用高架候车模式,既可解决客站前后两个方向交通联系,又在站线上空营建了面积,使流线通顺,互不交叉,取得了线侧式模式难于取得的成效。然而,采用高架候车模式所造成的巨额造价的追加,无疑给投资者带来沉重负担,一般中、小城市难以承受得起。其他缺点,限于篇幅不赘述。东施效颦、适得其反。片面强调"窗口"的意义,还造成了不顾国情、盲目攀比,追求豪华气派的风气。玻璃幕墙、塑铝板、磨光花岗石等高档材料铺天盖地,进口材料、设备、设施(必要的除外)随处可见。珠海机场航站楼甚至选用了全透明登机桥,这在发达国家也极少见到,奢华之风令人咋舌。在大型客站(场)设置过多贵宾室的现象也普遍存在,有的还设有豪华的总统套房。这样的"窗口"确够气派。总统级人物在大型客站(场)留宿的可能性是极小的,百年不遇,总统套房归谁使用?

顾及地方文明,体现地方特色(图片来源:百度)

误区之三,牵强附会的寓意,失之繁复。

在组织安排好流线、满足使用功能和注重经济性的同时,顾及地方文明,体现地方特色,求得与环境协调,赋予特定的寓意,造型简洁洗练,从而具有文化品位,这样的交通建筑是能给人以美感的。较为出色的作品如敦煌航站楼,方圆结合体现了天地交融的象征意义,土堡式的建筑外在形象,内蕴着"西北魂"和深沉的历史积淀;又如烟台莱山机场航站楼,从"寻找烟台"开始,带着理论意义和思想光彩,成功地反映出地域感。然而,某些实例追求"隐喻","寓意",失却了分寸的把握。又如天津张贵庄机场新航站楼,立面酷似飞机,寓意该市经济腾飞,然建筑究竟不等于飞机,太像飞机了,形似而不神似,可谓功亏一篑。又如武汉港客运站,造型宛如一艘待发的巨轮,力求成为武汉市的标志性建筑,但流线混乱,屋顶外型与结构体系不符,候船大厅不宜候船而改作展览用,实属本末倒置。

误区之四,设计领域的行业保护。

设计领域的行业保护之盛行,当推交通建筑,而且几乎成垄断之势,早已为广大建筑师所深恶痛绝。要举例子,笔者能如数家珍。由于利益驱动和经济杠杆作用,行业保护仍在蔓延,严重挫伤了建筑师的积极性,阻碍了交通建筑创作之繁荣,不少有识之士亦早已大声疾呼呐喊,但至今收获甚微。侵犯知识产权屡有发生,难道不该引起有关主管部门的注重而予以力戒吗?!只要行业保护存在,大型交通建筑的文化定位问题就无从谈起。

交通建筑的发展,经历了从通过空间→等候空间→通过空间(更高级的)过程,经历了从简单→复杂→简单(更高级的)过程。基于国情,我们的交通建筑仍处于"等候空间"阶段。离开了综合国力、国民素质、治理水平等的提高,建筑师的"通过空间"的理想是难于实现的。大型交通建筑的文化定位是万万不能脱离国情的。

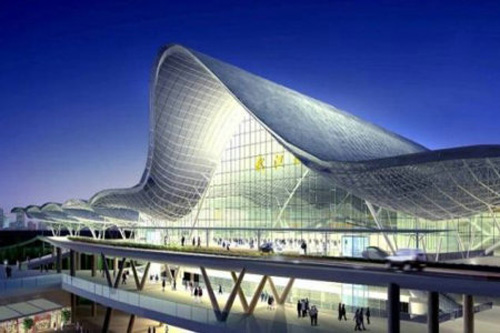

大型交通建筑可以高新技术为依托(图片来源:百度)

随着科技发展和社会进步,交通工具的更新换代日趋频繁,追求的是更安全、更经济、更快捷、更舒适,从而更臻美观。它们的线条是如此的伸展和流畅,动感中富有力度,洋溢着时代气息,令人叹服。就文化价值取向而言,当代大型交通建筑与现代交通工具是几乎相一致的。大型交通建筑可以高新技术为依托,运用新结构、新材料和现代化设备、设施,组织好各种流线,安排好内部空间,编织出具速度和力度内涵的建筑形态,从而体现出时代气息。

综上所述,现代大型交通建筑的文化品位,从总体上讲应有别于其它类型的大型公共建筑而界定在速度和力度上,使有限的资金发挥尽可能大的物质、精神功效。恰当合宜的文化定位,将使大型交通建筑以崭新的风貌跨入即将到来的新世纪,从而在人类文明史上留下一块投影,如同文化是人类文明史的投影一样。

|